To Do: Scacchiera

Gli anni del Big Bang: 1957-66

Lo scenario che si delinea alla metà degli anni Cinquanta è

sensibilmente diverso da quello del mondo dopo la Seconda guerra mondiale. Nel

1956 gli addetti al settore terziario superano per la prima volta negli Stati

Uniti i lavoratori dell’industria e dell’agricoltura messi insieme. Inizia una

modifica dell’intera società. L’arte, in generale, è sempre più legata

all’attualità della vita di tutti i giorni e all’emergere delle nuove opportunità

e problemi legati alla società di massa.

Il duro Espressionismo viene sostituito nella seconda parte

degli anni Cinquanta con ricerche che si denomineranno “pop”, popolari. La

nuova società è composta da grandi artisti quali A. Warhol, R. Lichtenstein o

C. Oldenburg. In Italia a Burri segue M. Rotella che scortica i manifesti dei

film che si sovrappongono l’uno all’altro. Questo nuovo mondo, basso e

quotidiano diventa un nuovo soggetto a cui gli artisti danno voce e forniscono

una ribalta. In Francia, nel 1957 si fonda l’Internazionale e Y. Friedman fonda

il Groupe d’Etude d’Architecture Mobile dove i progetti erano basati sulla

trasportabilità delle strutture.

In Gran Bretagna un gruppo di giovani pubblica nel 1961, la

rivista “Archigram” che ibrida diversi generi è simbolo di una nuova

generazione che emerge e crea un nuovo linguaggio. Le proposte di sei

Architetti si basano su una tecnica che è simbolo della società contemporanea:

il collage. Il collage viene riproposto anche in architettura con Growan e J.

Stirling che creano nell’Università di Leicester un’opera che assembla il

patrimonio degli architetti della generazione precedente.

La particolarità di questi anni Sessanta è la nascita di un

atteggiamento di “esclusività”. Il

movimento che si attua in questi anni è antikaniano, è un’esplosione centrifuga

che frammenta il corpus unitario della disciplina in una miriade di eterogenei

punti frammentari. È il Big Bang dell’architettura. Prendono forma esperienze

puramente formalistiche che disprezzano un approccio costruttivo e tecnologico.

Le nuove città realizzate in seguito alla rivoluzione post-bellica

e il boom sono caratterizzate da edifici multipiano formate da cellule

identiche l’una all’altra, le case, le strade, gli spazi sono stati descritti

come entità separate, incapaci di determinare delle relazioni significative.

Constant sostiene che il problema risiede in almeno quattro considerazioni.

Innanzitutto, si rivela fallimentare l’dea della tabula rasa

e della contrapposizione programmatica tra il nuovo e il preesistente. Il secondo

limite è il procedere attraverso “problemi isolati”. Il terzo problema

risiedeva nella concezione spaziale. Lo spazio urbano era concepito come un

vassoio teoricamente illimitato, omogeneo in tutte le dimensioni, governato

dallo standard, dai rapporti tra volumi puri sotto la luce e in fondo non

importante in sé, ma solo come risultante dei volumi che vi poggiavano.

L’ultimo problema viene definito da Constant come ludico.

Sul finire degli anni Cinquanta, emerge una posizione più

forte e decisa di quella del Town design britannico ovvero quella della

“macrostruttura”, che prendeva spunto dai progetti degli anni Trenta di Le

Corbusier. L’architettura diventava città essa stessa e se l’architettura fosse

stata città, allora, sarebbe potuta dettare i rapporti con la natura, con il

paesaggio, con il già costruito. La dimensione dell’architettura non è più “il

quartiere” ma una vera e propria dilatazione territoriale e geografica della

sua presenza.

Nella seconda parte degli anni Cinquanta un gruppo di

architetti critica il modo di costruire le periferie del primo dopo guerra,

bisognava quindi basarsi su concetti che fossero in grado di proporre una nuova

forza e una nuova essenza della città contemporanea. Non deve esserci una

scissione tra piano urbanistico, i sistemi insediativi e il progetto e anzi i

progetti si devono porre in rapporto dialettico con il paesaggio naturale e con

i tessuti urbani preesistenti.

Negli anni 70 gli architetti incominciano ad avvicinarsi

alla corrente filosofica dello Strutturalismo che riconosce una relazione tra

sistemi e variazioni, tra strutture e pensiero. La dialettica regola-variazione

è una caratteristica di metodo comune al gruppo di architetti che aderisce al

Team X e trova in ciascuno una sua declinazione.

In Europa e negli Stati Uniti nel corso degli anni Sessanta

si afferma un modo di operare che rappresenta una critica al modello per case

alte isolate e immerse nel verde. La formula è quella del low rise-high density

che intende limitare le altezze ai tre o al massimo quattro piani sopraterra.

Il tema diventa quello della continuità che si concretizza attraverso la

definizione di una serie di spazi, all’interno e all’esterno del complesso che

valorizzano il contesto accettandone le regole di formazione. Il “tessuto”

diviene la parola chiave, si procede dal basso creando le trame entro le quali possono

ricadere le variazioni dello spazio. Il terreno diviene una sorta di mappa

modulata, un tappeto da progettare come un insieme di spazi. All’interno della

griglia si gioca la partita del progetto con una serie di variazioni.

Il successo dell’architettura nel mondo:

1988-2000

Nel 1988 a New York si apre la mostra dal titolo

Deconstructivist architecture, ispirata da P. Johnson e curatore M. Wigley.

La mostra presenta sette personalità ovvero P.Eisemann, Z.

Hadid, F.Gehry, C. Himmelblau, B. Tschumi, D. Libeskind e R. Koolhaas. Il

grande successo della mostra parte già dal titolo, in quanto il termine

decostruttivismo ha molti echi e assonanze. I curatori della mostra giocano sulla

contrapposizione Decostruttivismo e Costruttivismo, uno movimento artistico e l’altro

concetto filosofico.3° la parola allude all’arrivo di un nuovo stile. Johnson

sostiene che nel paese del business, il rinnovamento delle forme è necessario a

mantenere in tensione l’architettura e consentirle di aver peso nella società.

In questo periodo il mondo sta cambiando velocemente, in Russia

nel 1987 Gorbačëv proporrà l’dea di “ricostruzione” delle strutture economiche

che intende inserire nel sistema sovietico ma il processo gli sfugge di mano

provocando la liberazione dal sistema comunista dei paesi del blocco socialista.

Il 1989 è un anno fondamentale perché simboleggia la caduta del muro di Berlino

che ha avuto come conseguenza la dissoluzione dell’Unione Sovietica e l’inizio

di una nuova epoca. L’apertura dei blocchi porta a un cambiamento della carta

geografica e dei confini e da un’accelerazione alla globalizzazione dell’economia.

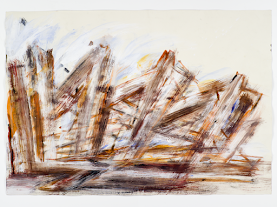

D. Libeskind è un architetto di nuovo stampo. Alla metà degli

anni Ottanta Libeskind è uno sperimentatore eccentrico, realizza una serie di

congegni a cui associa dei disegni astratti, una specie di partiture musicali

che lavorano sulla forza rappresentata dalla linea. Linee che creano micromondi

e un universo di costellazioni e di potenzialità. La realtà per Libeskind può

essere avvicinata solo come costante interconnessioni di processi, di sistemi,

di “strati”.

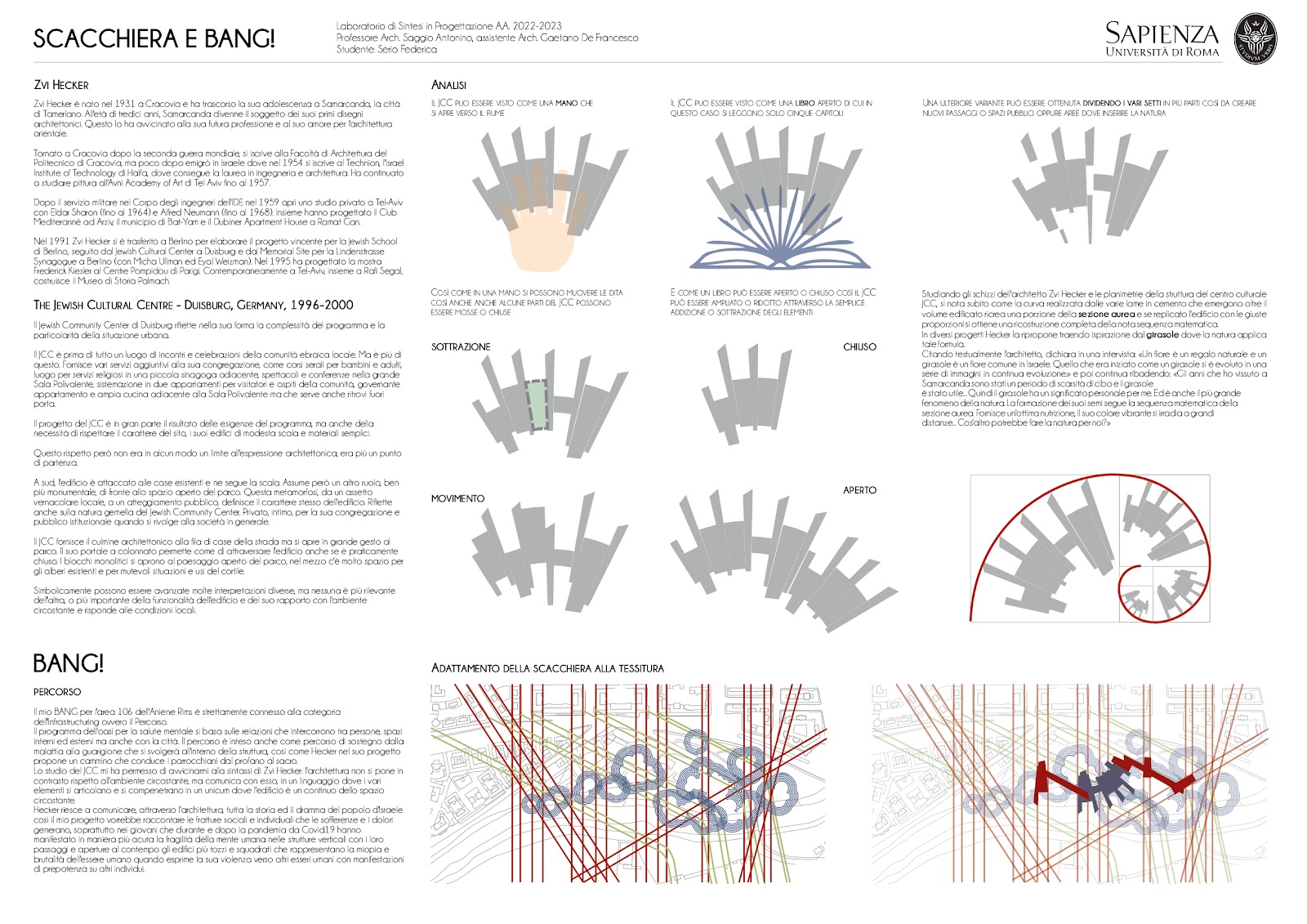

In questo nuovo clima, Zvi Hecker apre uno studio a berlino e costruisce a Duisburg una scuola capolavoro, che è metafora e allo stesso tempo sviluppo del tema paesaggistico in architettura.

Alyin Toffler sosteneva che dopo una fase dell’umanità

durata migliaia di anni e caratterizzata dal possesso della terra e dalla

produzione agricola e dalla fase di produzione industriale si stava definendo

una terza ondata caratterizzata dal possesso e dal ruolo dell’informazione. L’informazione,

spiega Toffler, è ciò che rende competitivo qualunque bene.

IL valore dell’architettura del nuovo secolo ricerca una

forma che appunto informa e che entra a far parte del grande mondo della

comunicazione contemporanea.

Gli anni 90 del Novecento vedono l’affermazione della

società “post-industriale” e due grandi questioni assumono rilevanza: la prima

era legata alle brown areas, ovvero estese aree svuotate dagli usi industriali.

La seconda questione ruota su una riconsiderazione dei rapporti

architettura-natura.

Una delle conseguenze della civiltà dell’informazione è il

ribaltamento del concetto di zoning. Lo zoning corrispondeva a una città

rigidamente divisa in tempi e spazi. Mentre la società dell’informazione si basa

sull’opposto. Attraverso l’impetuoso sviluppo delle reti di comunicazione, la

società dell’informazione, combina, sovrappone e intreccia le funzioni che

prima erano divise.

Lo sviluppo della società dell’informazione porta anche a

una concorrenza tra città che cercavano di attrarre sempre più residenti e

visitatori.

L’architettura non nasce più pura, nuova e sola ma si

incunea, rammaglia, attraversa ed è continuamente attraversata dal già presente.

Sul finire del secolo si assiste al passaggio dall’idea di

spazio organo alla concezione di spazio sistema. Per spazio organo si intendeva

lo spazio che si conformava in base alla funzione che doveva svolgere, come per

esempio avviene nel Museo Guggenheim di New York. L’idea dello spazio sistema

implica la creazione di un edificio che non sia basato sul funzionamento

interno ma su una maglia molto più complessa di scelte come, per esempio, vediamo

nel Museo Guggenheim a Bilbao. Si assiste a un processo di “liberazione” dell’architettura,

di sganciamento da ogni sistema preordinato gerarchicamente.

Commenti

Posta un commento